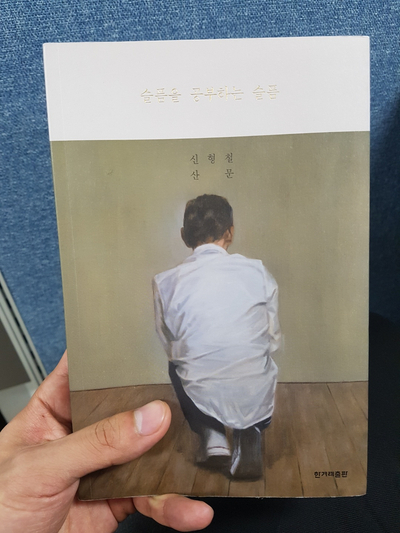

- 저자

- 신형철

- 출판

- 한겨레출판사

- 출판일

- 2018.09.22

어디선가 들은 적이 있는데 인터넷에 외국영화 한글자막을 제공하는 유명한 사람이 있었다고 한다. 많은 사람들이 그 사람의 자막을 다운로드 해 해외 영화를 보았고, 그 사람은 어떠한 대가도 없이 계속 영화 자막을 제공했다.(지금 생각해보니 불법이지 않았을까 싶다.) 어느 날 평소처럼 그 사람의 자막을 다운로드해 영화를 보던 사람들은 깜짝 놀랐다. 영화가 끝나고 난 후 마지막 자막에 [지금까지 본 자막은 처음부터 끝까지 창작이며 영화와는 아무 관련이 없습니다]라고 나온 것이다. 이 이야기를 듣고 나는 적잖은 충격을 받았다. 내가 그 영화를 본 사람이더라도 생각 없이 자막에 의존해 영화를 감상했을 것이다. 2차 가공이 무서워지는 순간이다.

비단 자막이 아니더라도 작품의 왜곡은 매일매일 일어나고 있다. 요즘은 영화나 음악, 책을 쪼개어 리뷰한 콘텐츠들이 많다. 작품을 쪼개 설명하다 보니 작품의 한쪽 면을 전체로 이야기한 사람들도 많고, 작품과는 전혀 무관한 내용을 작품의 내용인 것처럼 꾸민 것들도 많다. 리뷰의 도움을 받지 않으면 되잖아.라고 하기엔 하루에도 수천 건씩 쏟아지는 콘텐츠들을 가릴 방법도 시간도 없다.

그래서 요즘은 마음에 맞는 리뷰어를 찾으면 괜히 기분이 좋다.

옥석을 그 사람이 미리 가려주니까.

우연찮은 기회로 읽은 '슬픔을 공부하는 슬픔'을 읽고 부끄러워 서평 쓰는 것을 그만두어야겠다는 생각이 들었다. 나는 전문가도 아니고 글과 문학을 공부하지 않았다. 잘 알지도 못하면서 타인의 글이 이렇고 저렇고 평가하고 감상평을 내놓는 것이 오만해 보였다. 또, 내가 남긴 서평을 보고 누군가 의도치 않게 선입견을 갖고 책을 읽지 않거나, 읽더라도 한쪽면만 생각하는 건 아닐까? 라는 기우도 들었다.

슬픔을 공부하는 슬픔은 어설픈 나와는 다르게 책과 요즘 시류에 대해 깊은 사고 하여 깔끔한 문장으로 써 내려간 감상문이자 산문집이다. 평론가라는 사람이 과연 필요한 사람일까? 라는 의문이 들 때 이 책을 읽으면 왜 평론가라는 직업이 있는지 알 정도다. 책은 과거의 책부터 최근의 책까지 그리고 과거의 이야기부터 최근의 이야기까지 작가의 감상과 의견이 챕터별로 잘 정리가 되어 있다. 좋은 감상평은 상대방에게 어떤 생각을 갖게 만드는 것이 아니라 생각을 하게 만드는 것이라고 생각한다. 그 점에서 신형철의 슬픔을 공부하는 슬픔은 생각을 하게 만들기 때문에 성공했다.

신형철 평론가는 그간 쓴 글들을 관통하는 주제가 슬픔이라는 것을 보고 [슬픔을 공부하는 슬픔]을 묶어냈다고 한다. 저자는 처음부터 끝까지 책에 대해, 시류에 대해 슬픔과 허무 상실 등을 이야기하고 다룬다. 타인의 슬픔에 동요하지 않고 무딘 나로서 이런 사람의 글을 보면 기분이 좋아진다. 타인은 타인일 뿐 타인의 기쁨도 슬픔도 분노도 모두 다 각자의 몫이라고 단호하게 말하고 싶지만 이런 타인에게 공감하려는 노력을 하는 사람을 보면 기분이 좋다. 아마도 내가 안 하는 것이 아니라 못해서인 것 같다. 나처럼 공감을 못하는 사람에게 타인의 감정을 쉽게 공감하는 사람은 동경의 대상이다. 나만 잘 살면 되지 무슨 상관이야?라고 할 수 있겠지만 톨스토이가 [사람은 무엇으로 사는가]에서 말했듯이 무엇으로 살까를 생각해보면 타인에 대한 공감은 꼭 필요한 일이라고 생각한다.

평소에는 한 번도 해보지 않은 타인의 감정에 대해 생각했다. 사람은 타인의 슬픔과 분노, 기쁨 등의 감정에 대해 굉장히 관대하게 생각하는 것 같다.(여기에 타인은 가족과 연인도 포함이다.) 그래서 누군가 슬퍼하면 "왜 이렇게 슬퍼하느냐." 누군가 기뻐하면 "호들갑 좀 떨지 마라."라던가 누군가 분노하면 "그만 좀 분노해라"라고 말하는 것 같다. 흔히 이야기하는 내로남불이고 남의 염병이 내 고뿔만 못한 것이다. 역지사지라고 생각해봐 라면 뻔한 말이지만 쉽지 않은 것 같다. 쉽지 않기 때문에 노력을 한다는 것이 굉장히 멋진 일이다. 노력을 한다고 하여 타인을 이해하는 것이 0에서 출발하여 1에 도다를 수는 없지만 1에 수렴해 가는 것이기에 고무적인 것 같다.

책을 읽은 후 나는 글의 높이가 아닌 깊이에 대해, 또 누군가의 글에 심판자가 되려 했던 조심성 없던 순간들과 글을 쓰며 고민했을 작가들의 시간에 대해 자주 생각했다. 그러다 나의 서평을 누가 보겠어? 그냥 그런 같은 글일텐데 라는 생각에 나의 부끄러움이 조금은 덧없어졌다.

슬픔을 공부하는 슬픔을 읽고 부끄러웠다. 끊임없이 수학 하는 사람에게 수학하지 않는 사람이 할 수 있는 말이라는 것은 아무것도 없다. 신형철 평론가 덕분에 다른 사람의 에세이와 산문집에 좀 더 관심을 갖게 되었다. 시도 읽어봐야겠다. 하루에도 수천 건의 콘텐츠들이 난무하는 시대에서 자신에게 유의미한 콘텐츠를 찾아본다는 것은 행운에 가깝다. 때문에 미리 콘텐츠를 감상한 사람의 리뷰를 찾아볼 수밖에 없다.

내가 만약 시간이 없어 무언가 하나 골라야 하는 상황에서 한 사람의 이야기를 들을 수 있다면 그 사람은 신형철이다.

신형철 - 슬픔을 공부하는 슬픔 ★★★

나누고 싶은 것들

1. 타인의 슬픔을 이해한다는 것에 대해

2. 평론가라는 직업에 대해

3. 대중 예술에 대해

4. 타인에 대한 이해

5. 후기를 읽고 보았던 것들 중 실제와 달랐던 것들은?

6. 내 마음에 남는 에세이는?

7. 어떤 때 에세이를 쓰고 싶은가?

2018.12 - 작성

2022.08.17 - 1차 탈고

'책 리뷰 & 해석' 카테고리의 다른 글

| #17. 스토너 - 존 윌리엄스. 서평(후기) 및 해석 (1) | 2024.03.27 |

|---|---|

| #16. 보이는 세상은 실재가 아니다. - 카를로 로벨리 서평(후기) 및 해석 (1) | 2024.03.27 |

| #14. 연애의 기억 - 줄리언 반스. 서평(후기) 및 해석 (1) | 2024.03.26 |

| #13. 나를 보내지 마 - 가즈오 이시구로. 서평(후기) 및 해석 (0) | 2024.03.25 |

| #12. 잉글리시 페이션트 - 마이클 온다치. 서평(후기) 및 해석 (0) | 2024.03.25 |